INVESTIGANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE EM UM INSTITUTO FEDERAL: UM ESTUDO DE CASO – UM OLHAR NA PERSPECTIVA DO PENSAMENTO MAIÊUTICO SOCRÁTICO

INVESTIGANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE EM UM INSTITUTO FEDERAL: UM ESTUDO DE CASO - UM OLHAR NA PERSPECTIVA DO PENSAMENTO MAIÊUTICO SOCRÁTICO

Autora

Josiane Nunes dos Santos

Orientadoras

Profa. Dra. Regina Trilho Otero Xavier

Profa. Dra. Francele de Abreu Carlan

Resumo

A presente pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, com características de estudo de caso. Direciona-se para a prática pedagógica de um professor que desenvolve a maiêutica socrática em sua prática educativa. O objetivo da pesquisa foi investigar princípios e fundamentos que sustentam a prática pedagógica de um docente de uma instituição de educação profissional do município de Pelotas/RS, destacando aquelas que despertam o desejo de aprender no aluno. Como instrumentos para coleta de dados, foram utilizados registros da pesquisadora, diários de aula e relatórios de projetos dos alunos, bem como entrevistas semiestruturadas com o docente e discentes da disciplina optativa do professor, foco da pesquisa. O método utilizado para a análise dos dados foi análise descritiva e análise de conteúdo. A partir dos resultados encontrados, pôde-se inferir que o docente investigado apresenta indícios de uma prática pedagógica inovadora, tendo como princípios e fundamentos que suleiam sua prática a capacidade de despertar a criatividade em seus alunos, bem como incentivá-los a trabalhar de forma colaborativa (cooperação), além de encorajar, a partir da construção de projetos, a autonomia dos estudantes. Como produto da dissertação, foi desenvolvido um e-book interativo que apresenta o aporte teórico resumido e peculiaridades do ambiente da pesquisa.

Introdução

Não é de hoje que a educação brasileira tem enfrentado diversos problemas políticos e pedagógicos, e que as políticas públicas existentes vêm sinalizando a importância de uma formação de professores que promova a criticidade e a inovação pedagógica. Ao longo dos anos, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para formação de professores (BRASIL, 2008, 2015) vêm apontando que as intencionalidades do professor em suas aulas devem estar engajadas nos princípios das DCN. As referidas diretrizes têm indicado que o professor precisa desenvolver sua prática pedagógica visando despertar o interesse do aluno em querer aprender, pensando no desenvolvimento integral dos sujeitos. Esses princípios ficam mais evidentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores (BRASIL, 2015), que apontam a necessidade de incentivo a uma formação teórica sólida e fundamentada em princípios da interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência, ética e sensibilidade afetiva, bem como compromisso social e valorização do profissional da educação.

Neste contexto, alguns estudiosos na área de formação de professores, tais como Cunha (2008), Demo (1996, 2010, 2011, 2015, 2018), Imbernón (2010), Nóvoa (1992, 2007), Pimenta (1999) e Tardif (2006), indicam que a prática pedagógica requer formação de princípios que devem ser amadurecidos através do comprometimento do professor com sua prática, ou seja, através de uma ação reflexiva engajada em desenvolver o conhecimento de seu aprendiz. A respeito dos saberes docentes, Tardif (2006) esclarece que os estudos nesse campo de conhecimento iniciaram nos Estados Unidos, na década de 60, mas foi somente na década de 80 que se deu início a estudos específicos sobre a prática do professor em sala de aula. Tais estudos tinham como prioridade a busca pela qualidade de ensino, a defesa da identidade docente e sua emancipação, objetivando fortalecer e valorizar os saberes desenvolvidos na experiência docente.

Para Tardif (2006), a construção da professoralidade origina-se de diversas fontes que se complementam, como: em cursos de formação, nas experiências profissionais, nas experiências pessoais, dentre muitas outras. Assim, os saberes passam por processos de desenvolvimento e são estimulados na prática pedagógica, que pode ser transformada a partir da prática reflexiva do professor. Esse tipo de posição adotada pelo professor estimula o comprometimento dos alunos que encontram no espaço da sala de aula um ambiente propício para o desenvolvimento do conhecimento. Por isso, é importante que o professor crie o hábito de refletir sobre suas ações pedagógicas, baseando-se em princípios que contribuam para o desenvolvimento do aprendiz, centrando-se no despertar do desejo de aprender. A posição de protagonismo do aluno propicia uma maior liberdade para que ele possa questionar e refletir sobre seu processo de aprendizagem e construir seu conhecimento em cooperação com seus colegas e mediador. Também, é importante que se compreenda que tal processo está diretamente relacionado à postura e à visão do docente sobre a aprendizagem.

Nesse contexto, o presente estudo trará como aporte teórico a maiêutica socrática e a matética. Esta refere-se à “arte do aprender”, centrando-se na aprendizagem do aluno; aquela tem como principal enfoque o questionar-se sobre a “arte do ensinar”, ou “parir” o conhecimento baseado no diálogo. Logo, a maiêutica socrática e a matética são suleadoras da inovação pedagógica. Ainda sobre a inovação pedagógica, trouxeram importantes contribuições os princípios do “Educar pela Pesquisa” (DEMO, 1996), que compreendem, como condição essencial, que o professor seja pesquisador, ou seja, que o educador busque aplicar os princípios científicos em sua prática docente cotidianamente.

No desenvolvimento do estado do conhecimento, durante a seleção de trabalhos, observou-se um elevado número de estudos voltados à formação de professores. Dentre eles, encontrou-se alguns trabalhos de professores pesquisadores que demonstram suas experiências e pesquisas sobre práticas pedagógicas inovadoras, tais como: Campos et.al. (2019), Cunha (2008), Demo (2018), Freire e Faundez (2008), Imbernón (2010), Nóvoa (2007) e Tardif (2006). Dessa forma, salienta-se que, mesmo diante de milhares de estudos sobre a formação de professores, ainda se vê necessário um maior empenho de professores e estudiosos na busca por um ensino mais humano, visto que, nos espaços educativos, o paradigma moderno da ciência ainda prevalece. Campos et.al. (2019) esclarecem que experiências inovadoras devem ser fundamentadas, documentadas e estudadas à luz de teorias pedagógicas coerentes, apresentando evidências e dados que sirvam como fonte de inspiração para escolas e educadores.

Na presente pesquisa, realizou-se uma análise com intuito de discutir e refletir sobre como os paradigmas da Ciência influenciam nas concepções e na prática pedagógica dos professores aqui investigados. Com isso, diante da fundamentação teórica exposta acima, cercou-se o problema de pesquisa: quais princípios e fundamentos que embasam a prática pedagógica de um professor do curso técnico em Eletrônica são capazes de provocar o “engravidamento” dos alunos, fugindo de uma proposta propedêutica de ensino e de aprendizagem?

Para uma melhor visualização de cada passo e das discussões aqui apresentadas, a dissertação foi organizada do seguinte modo:

No capítulo I, expôs-se a trajetória pessoal e profissional da pesquisadora e sua motivação em realizar o presente estudo. Ainda nesse capítulo, foram apresentados os objetivos (geral e específicos) e o problema de pesquisa sobre o estudo de caso em questão.

No capítulo II, a fundamentação teórica foi organizada em cinco seções que abordam: o estado do conhecimento; os reflexos que a Ciência tem sobre a escola e de ambos sobre a prática pedagógica do professor – aqui serão abordados os paradigmas da ciência; a Formação de Professores e suas implicações na prática pedagógica; a Inovação Pedagógica no viés da matética; e, na seção final, a ideia geral de como a instituição na qual a pesquisa foi realizada se organiza.

No capítulo III, foram desenvolvidos a abordagem metodológica, o delineamento da pesquisa, os sujeitos envolvidos, o tipo de metodologia, os instrumentos da coleta de dados e o tipo de análise empregada no tratamento dos resultados, bem como os elementos para o cumprimento das normas éticas.

No capítulo IV, foram apresentadas as discussões dos resultados.

No capítulo V, desenvolveu-se a análise de conteúdo sobre as entrevistas dos alunos do laboratório e triangulação dos dados analisados.

E, por fim, as considerações finais a partir dos resultados encontrados.

Objetivo

Geral

Investigar princípios e fundamentos que sustentam a prática pedagógica de um docente do curso técnico de Eletrônica de uma instituição de ensino que compõe a educação profissional, científica e tecnológica do município de Pelotas/RS, destacando aquelas que contribuem para o “engravidamento” dos alunos, ou seja, para despertar o desejo de aprender.

Específicos

- Analisar princípios e fundamentos que orientam o Projeto Pedagógico da Instituição e o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Eletrônica, a fim de averiguar quais pontos convergem/divergem da prática pedagógica do professor investigado;

- Analisar como o processo de escolarização (Educação Básica, Ensino Superior e Pós-graduação) e as referências familiares e culturais influenciaram na construção dos princípios e fundamentos que sustentam a prática pedagógica do docente;

- Averiguar quais são as concepções do professor investigado quanto ao conhecimento científico e à inovação pedagógica como princípios que regem a construção do “ser professor”;

- Investigar princípios e fundamentos que sustentam a prática pedagógica do professor, quanto às estratégias de ensino utilizadas, às formas de avaliação e ao planejamento das atividades de aula;

- Investigar a opinião dos alunos quanto à prática pedagógica do docente e sua relação com os discentes;

- Buscar indícios de inovação pedagógica nos diários de aula e relatórios de projetos produzidos pelos alunos em uma das disciplinas do docente investigado.

Considerações Finais

Com base nas análises dos documentos oficiais (PPI e PPC) e na relação com a prática pedagógica do docente investigado, foi possível constatar que a escrita do Projeto Pedagógico Institucional apresenta indícios de uma proposta que tem características construcionistas, como a preocupação em formar cidadãos críticos e autônomos que saibam trabalhar em cooperação com outros sujeitos. Essas características não ficaram muito evidentes no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica que, no momento da análise, encontrava-se bastante desatualizado e focado na formação técnico-científica, o que não surpreendeu, pois já se esperava princípios baseados na formação tecnicista.

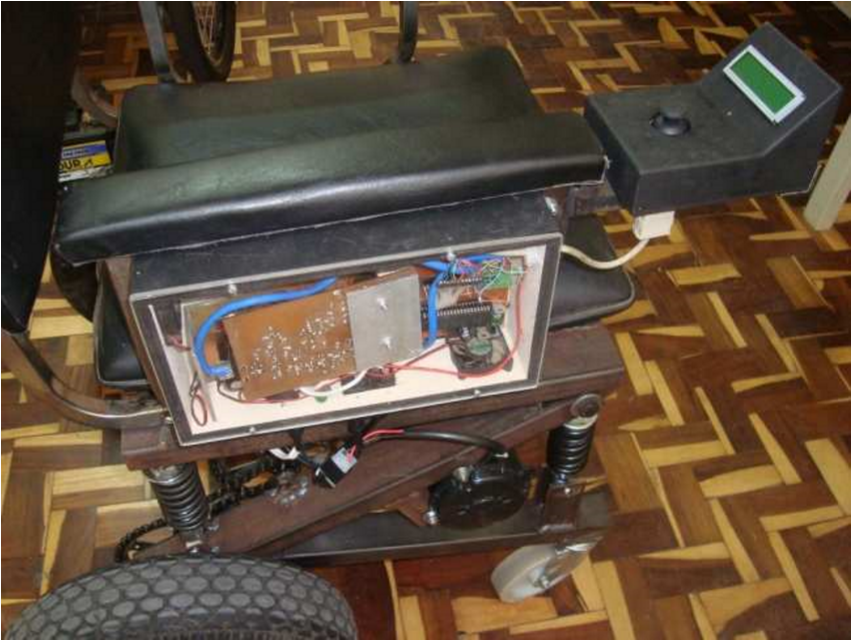

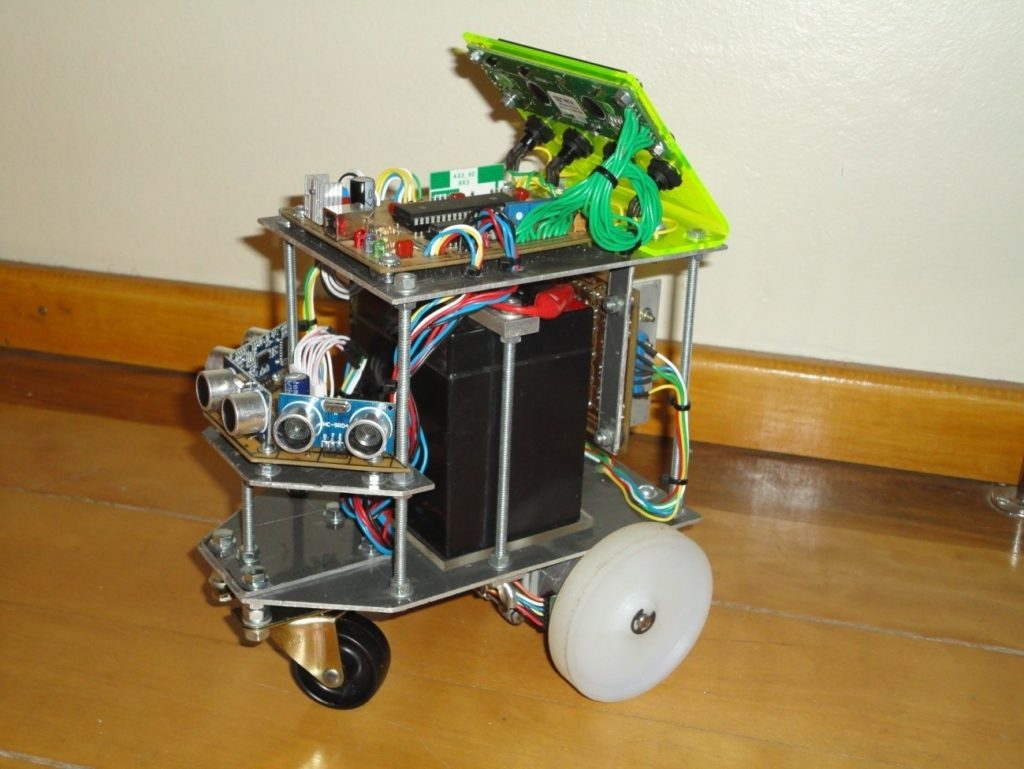

Em que pese, no desenvolvimento da disciplina optativa, ser uma instituição voltada à formação técnica e tecnológica, na ruptura de princípios tecnicistas, o docente investigado dá sinais a partir de características observadas em entrevista e na conduta em seu laboratório, que coloca em prática muito dos princípios e fundamentos com viés construcionista, descritos e almejados no PPI da instituição. Pode-se observar, em sua prática pedagógica e na análise da entrevista com os discentes, que a sua forma de se relacionar com seus alunos, nunca autoritária, sempre de forma amigável, transparece que ao mesmo tempo que ensina, também aprende com os estudantes, através do incentivo da autonomia de pensamento e do desenvolvimento da criticidade, acreditando que seus alunos são capazes de produzir projetos e protótipos que venham a dar contribuições significativas para o desenvolvimento da Ciência.

Além disso, o professor investigado estimula a consciência cidadã nos estudantes, que buscam elaborar projetos importantes para a sociedade a partir de sucatas, consideradas por muitos como lixo, e ainda promove o desenvolvimento da cooperação entre os estudantes, de forma que compreendam que grandes projetos, muitas vezes, saem de propostas compartilhadas, sem avivar a competitividade e sempre valorizando características positivas de todos os trabalhos.

A partir da análise dos relatórios e dos diários de bordo, pode-se constatar que a avaliação da disciplina optativa não se preocupava com o produto (nota), mas como o processo de construção do conhecimento, pois, para o professor, o que importava era o aluno tentar desenvolver um protótipo, considerando seu esforço para isso. Se conseguisse colocar em funcionamento seria um ganho a mais para o aluno, mas não o condicionante para a aprovação na disciplina.

Os relatórios analisados neste trabalho indicaram propostas preocupadas com a consciência cidadã e ambiental e com os princípios da inclusão. Muitas propostas já foram premiadas em eventos nacionais e internacionais, proporcionando aos estudantes a possibilidade de viagens, o conhecimento de novas culturas, o despertar da criatividade e do desenvolvimento do espírito científico. Ainda, os diários de aula são vistos como possibilidade de o aluno enxergar seu percurso formativo – o que deu certo ou precisa melhorar – também desenvolvem a escrita e o aprendizado colaborativo e em equipe.

A triangulação dos dados analisados sinalizou princípios e fundamentos presentes na prática pedagógica do professor que incentivam o protagonismo dos alunos, apresentando uma visão de ensino que estimula o desafio através da busca do conhecimento e pesquisa científica, compreendendo seu papel como mediador no processo de aprendizagem. A forma como o professor tem trabalhado na disciplina analisada nos leva a inferir que ele provoca o “engravidamento” dos estudantes, ou seja, o “pensar grande” [diálogo do docente], desempenha um papel importante, pois influencia o aprendiz a se questionar e tornar-se buscador de conhecimentos, conforme a maiêutica socrática.

Tal característica se apresenta, no presente estudo, principalmente, nos diários de aula, em que se observa os alunos aflorando os conhecimentos aos poucos, mostram-se “parindo” noções cada vez mais complexas. Sendo assim, parece que o espírito científico vai se desenvolvendo junto com a investigação. Pode-se dizer que princípios da inovação pedagógica se revelam na prática do professor, pois os saberes de seus aprendizes se materializam pelo reconhecimento de formas alternativas de estudos e experiências que anulam as dicotomias, como ciência e senso comum, objetividade e subjetividade, teoria e prática. Ao trabalhar de maneira imbricada, unindo teoria e prática, objetividade e subjetividade, o professor investigado possibilita a vivência de diferentes experiências que deslumbram novos conhecimentos, aproximando a ciência. O docente investigado apresenta como concepção de conhecimento científico que o processo do conhecimento é construído no coletivo e conduzido pelo nascimento e amadurecimento do desejo de aprender do aluno.

Assim, minhas angústias escolares e crenças construídas ao longo das experiências como aluna e professora me levaram a esta pesquisa, em que me oportunizo conhecer um ambiente no qual há uma infinidade de conhecimentos sendo construídos por alunos. Durante o processo, me senti motivada a aprofundar o estudo aqui proposto, desenvolvendo o produto da pesquisa baseado nas peculiaridades do ambiente e levando em consideração minha própria transformação pessoal. Em face a minha experiência, acredito que conhecer práticas pedagógicas inovadoras podem instigar a prática pedagógica reflexiva do professor, um importante passo para (des)orientar práticas pedagógicas baseadas no ensino tradicional. Logo, exteriorizar ambientes inovadores pode trazer inspiração para a trajetória formativa de outros docentes.

Diante do ambiente em questão, pode-se frisar que, até o momento, não haviam ocorrido pesquisas sobre a prática pedagógica desenvolvida no Lab. 14. Sendo assim, esse ambiente pode se tornar fonte de investigação de outros pesquisadores, levando em consideração a necessidade de reflexões mais profundas de pesquisas voltadas à formação de professores no exercício da profissão. Como sugestões para futuras pesquisas, destaco: i) problematizar concepções de outros professores e alunos da instituição, contemplando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024 do IFSul-RS; ii) analisar como alunos egressos manifestam concepções de pesquisa relacionadas à atualização, à pesquisa científica e à produção própria; iii) contextualizar discussões sobre formação docente na perspectiva do professor-pesquisador, em que o processo do ensino e de aprendizagem avance o currículo escolar, oportunizando a concordância entre os referenciais teóricos e a prática pedagógica em um viés de reflexão crítica.

Logo, assumir uma prática pedagógica inovadora pode auxiliar o docente a se tornar mais crítico e seguro em desenvolver propostas desafiadoras, nas quais promova o conhecimento científico de seus alunos. Essa postura pode diminuir espaços entre as dicotomias e despertar o desejo em embrenhar-se, cada vez mais, no universo de conhecimento, permitindo aos alunos o encantamento pelo conhecimento científico e que se percebam como protagonistas na construção coletiva de conhecimentos.

Referências

7GRAUS. Dicionário Online de Português. 2009. Disponível em: www.dicio.com.br.

Acesso em: em frequente.

ALMEIDA, P. A; BIAJONE, J. Saberes docentes e formação inicial de professores: implicações e desafios para as propostas de formação. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.33, n.2, 2007, p. 281-295. Disponível em:

https://www.scielo.br/pdf/ep/v33n2/a07v33n2.pdf. Acesso em 11 maio 2020.

ALVES, R. Por uma educação romântica. Campinas/SP: Papirus, 2002.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 70 ed. São Paulo: Almedina, 2011.

BEZERRA, A. S. O Programa Ensino Médio Inovador: recontextualizando a prática pedagógica inovadora. Dissertação (Mestrado em Educção) – Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p. 162. 2017. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24257 Acesso em: 06 jan. 2020. BOGDAN, R. C; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 1994.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república Federativa do Brasil.

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 13 nov.

2019

______. Ministério de Educação e Cultura. LDB- Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1986.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 20 jan.

______. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº1, de 12 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf Acesso em: 13 nov. 2019. ______. (2003). Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:

MEC, 2003 Disponível em: https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPDH/Leis_10.639_2003__inclus%C3%A3o_ no_curr%C3%ADculo_oficial_da_Hist%C3%B3ria_e_Cultura_Afrobrasileira.pdf Acesso em: 17 nov. 2019.

______. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília: MEC, 2008.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Lei/L11892.htm. Acesso em 24 jan. 2020.

______. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 08 dez.

2019.

______. Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional e tecnológica. Brasília: MEC, 20 Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm. Acesso em: 01 de nov. de 2018.

______. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica/Ministério da Educação. Brasíliaa: MEC, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica2013-pdf/file. Acesso em: 20 jan. 2020.

______. Parecer CNE/CP n° 02/2015. Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Brasília: MEC, 2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file. Acesso em: 08 de nov. 2019. ______. Consituição da República Federativa do Brasil. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionaisde Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016. Brasília: Senado Federal, 2016. Disponível em:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_201

6.pdf. Acesso em: 13 de nov. 2019.

CAMILLO, C. M; MEDEIROS, L. M. Teorias da educação [recurso eletrônico]. Ebook.

Santa Maria/RS: NTE, 2008.

CAMPOS, F. R; BLINKSTEIN, P. (Orgs.). Inovações radicais na educação brasileira.

Porto Alegre: Penso, 2019.

CARVALHO, E. S. Inovação, aprendizagem organizacional e capacidade de absorção: evidências em escolas públicas integrais de Pernambuco. Dissertação

(Mestrado Profissional em Gestão em Organizações Aprendentes) – Centro de

Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 194f. 2016. Disponível em: bdtd: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8760. Acesso em: 06 jan. 2020.

CIAVATTA, M. Universidades Tecnológicas: horizonte dos Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS). In: MOOL, J. et al. Educação Profissional e

Tecnológica no Brasil Contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 159-174.

CORREA, R. Programa Nacional de Assistencia Estudantil . Site do IFSUL. 2016. Disponível em: http://www.ifsul.edu.br/ultimas-noticias/593-hei-estudante-precisa-dealguma-ajuda. Acesso em: 31 jan. 2019.

CORREIA, F. Escola pública: espaço privilegiado de inovação pedagógica(?). In:

MENDONÇA, A. (Org.).O futuro da escola pública. CIE-Uma, 2013. p. 47-59.

CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto.

Porto Alegre: Artmed, 2007.

CUNHA, M. I. Pedagogia universitária: energias emancipatórias em tempos neoliberais. Araraquara-SP: Junqueira e Marin, 2006.

______. Inovações pedagógicas: o desafio da reconfiguração de saberes na docência universitária. Cadernos de Pedagogia Universitária , vol. 6, São Paulo:

USP, 2008.

______. O bom professor e sua prática. 20 ed. Campinas SP: Papirus, 2008.

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1996. ______. A força sem força do melhor argumento: ensaio sobre “novas epistemologias virtuais” . Brasília: Ibict, 2010.

______. Educação e alfabetização científica. Campinas, SP: Papirus, 2010a.

______. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

______. Pedagogias “Críticas” – Mais Uma. Ribeirão Preto: Alphabeto, 2011a. ______. Educação, Avaliação Qualitativa e Inovação – Vol. I. Série Documental.

Textos para Discussão. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2012.

______. Aprender como Autor. São Paulo: Atlas, 2015.

______. Atividades de aprendizagem: sair da mania do ensino para comprometer-se com a aprendizagem do estudante. Campo Grande/MS: Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, 2018.

DENZIN, N.K; LINCOLN, Y.S. O planejamento da pesquisa qualitativa. Porto Alegre:

Penso, 2006.

DOLL JR., W. E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna.Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

FALSARELLA, A. M. A formação continuada de professores e seu impacto na prática cotidiana. Revista Psicopedagogia, 20(63), set. de 2003. p 210-217. FERNANDES, P. C; MUNFORD, D; FERREIRA, M. S. Sentidos de prática pedagógica na produção brasileira sobre formação inicial de professores de ciências (2000-2010). Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40. n. 2, p. 415-434, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ep/v40n2/v40n2a08.pdf. Acesso em: 10 abr.2019. FINO, C. N. Inovação Pedagógica: significado e campo (de investigação). In: Anais do III Colóquio do DCE – UMa, ofinica B – Inovação e Supervisão. 2008.

______. Matética e inovação pedagógica: o centro e a periferia. In:F. GOUVEIA, F; PEREIRA, G. Didática e Matética. Funchal: CIE-UMa, 2016. p. 253-259. Disponível em: www.uma.pt/cie-uma. Acesso em: 22 abr. 2019.

______. Dewey, Papert, Construcionismo e Currículo. In: SOUSA, J. M; FINO, C. N.

(Contra) Tempos de Educação e Democracia, Evocando John Dewey. Funchal: CIEUMa, 2017. p. 21-30.

______. Matética, pedagogia e o papel que ainda não têm nos estudos curriculares.

Tempos e Espaços em Educação, 10(23), set./dez. 2017, p. 27-36. FLECK, L. La gênesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

FONSECA, P. C. A nova educação profissional para o trabalho no Brasil no século

XXI. Dissertação (Mestrado em desenvolvimento socioeconomico) – Centro de Ciências Sociais, Universidade Federal do Maranhão. São Luis, 128f. 2015.

FREIRE, P. Pedagogia da esperança. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

______. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessarios à prática educativa. 57 ed.

Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.

______; Faundez, A. Por uma pedagogia da pergunta. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.

FREITAS, A. S. Pedagogia da conscientização: um legado de Paulo Freire à formação de professores. 3 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.

GADOTTI, M. Educação Integral no Brasil: inovações em processo. 4 ed. Vol.

Educação Cidadã. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

GRAY, G. L; CONSTANZO, F; PLESHA, M. E. Mecânica para engenharia dinâmica. Porto Alegre: Bookmann, 2014.

HARRES, J. B. et al. Constituição e prática de professores inovadores:um estudo de caso. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 20, p. 1-21, 2018.

IBICT. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 2002. Disponível em: http://bdtd.ibict.br. Acesso em: 22 ago 2019.

IFSUL. Coordenadoria de Comunicação Social. Site institucional. 2015. Histório.

Disponível em: http://www.ifsul.edu.br/historico. Acesso em: 11 mar. 2019.

IMBERNÓN , F. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010. JUNGES, K. S; BEHRENS, M. A. Uma formação pedagógica inovadora como caminho para a construção de saberes docentes no Ensino Superior. Educar em Revista, n. 59, Curitiba, p. 211-229, 2016. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S010440602016000100211 &lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 28 abr 2019.

KRÜGER, E. A reforma do estado e as políticas públicas para a educação profissional, científica e tecnológica no Brasil: da Escola Técnica Federal de Pelotas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (19902013). Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 366f. 2013.

KUENZER, A. Z. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: SANFELICE, J. L; LOMBARDI, J. C; SAVIANI, D. (Orgs.). Capitalismo, trabalho e educação. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 77-96.

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1991. ______. A função do dogma na investigação científica. Curitiba: UFPR – SCHLA, 2012.

LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 2000.

______. As políticas de formação de professores no contexto da reforma universitária: das políticas educativas para aspolíticas da educação. Revista profissão docente on-line, 4(12), p. 33- 55, set/dez de 2005.

LIRA, K. V. As diferentes faces e interfaces de uma educação para o século XXI:Diálogos Fronteiriços com Paulo Freire, Edgar Morin, Fernando Hernández, Pierre Lévy e Rodolf Steiner. 23 ed. Curitiba-PR: Appris, 2018.

MACHADO, A. Campos de Castilla -Provérbios y Cantares n.XXIX. Madrid : Espasa Calpe, 1983.

MERCADO, L. P. Formação Continuada de Professores e Novas Tecnologias.

Maceió-Al: EDUFAL, 1999.

MORAES, M. C. O Paradigma Educacional Emergente. 13 ed. Campinas-SP:

Papirus, 2007.

MORAES, M. G. Pesquisas sobre educação e tecnologias: questões emergentes e configuração de uma temática. Tese (Doutorado em Educação) – Escola de Formação de Professores e Humanidades, Pontífica Universidade Católica de Goiais. Goiânia, 160f. 2016. Disponível em:

http://localhost:8080/tede/handle/tede/3436 . Acesso em: 08 out. 2019.

MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação, v. 22, 1999, p. 7-32. ______; GALIAZZI, M; RAMOS, M. G. Pesquisa em sala de aula: fundamentos e pressupostos. In: MORAES, R; LIMA, V. M. Pesquisa em Sala de Aula: tendências para a Educação em Novos Tempos. 3 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. p. 9-23. MOTA JR, W. P; MAU, O. C. O Banco Mundial e as Políticas Educacionais Brasileiras. Educação & Realidade, 39(4), p. 1137-1152, 2014. Disponível em: www.ufrgs.br/edu_realidade. Acesso em: 19 nov. 2019.

NÓVOA, A. S. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

______. Os professores e as histórias da sua vida. In: Vidas de professores. 2 ed.

Porto-PT: Porto, 2007. p. 11-30.

OLIVEIRA, Z. F. Fatores influentes no desenvolvimento do potencial criativo.

Estudos de psicologia, 27(1), p. 83-92, jan./mar. 2010.

PAPERT, S. Logo: computadores e educação. São Paulo: Brasiliense, 1985.

______. A Família em Rede: ultrapassando a barreira digital entre gerações. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1996.

______. A Máquina das Crianças: Repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes médicas, 2008.

PEREIRA, G. Os Epaços da Matética na Formação de Professores: Um Olhar para os Ambientes Emergentes no âmbito da Unidade Curricular de Prática Pedagógica I.

In: GOUVEIA, F; PEREIRA, G. (Orgs.). Didática e Matética. Funchal: Centro de Investigação em Educação – CIE-Uma, 2016. p. 47-69.

PIAGET, J. Estudos sociológicos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1973.

______. O julgamento moral na criança. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1977. PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999.

POZZEBON, M; FREITAS, H. M. Pela aplicabilidade – com um maior rigor científico – dos estudos de caso em sistemas de informação. Revista de Administração Contemporânea, 2(2), p. 143-170, maio/ago. de 1998.

PPI. Projeto Pedagógico Institucional – Uma construção participativa – IFSul. 2006.

Disponível em IFSUL:

http://www.ifsul.edu.br/images/documentos/projeto_pedagogico_institucional___.pdf Acesso em: 13 ago. 2019.

RAMOS, M. N. História e política da educação profissional. Vols. 5 – coleção Formação Pedagógica. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. Disponível em:

https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/História-e-política-daeducação-profissional.pdf. Acesso em: 09 out. 2019.

______. A Reforma do Ensino Médio Técnico nas Instituições Federais de Educação Tecnológica: da Legislação aos fatos. In: FRIGOTTO, G; CIAVATTA, M. (Orgs.). A Formação do Cidadão Produtivo: a cultura de mercado no ensino médio técnico. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. p. 283-310.

RORATTO, J. M. Modernidade, pós-modernidade e os reflexos na educação.

Educação, 35(3), p. 519-532, set./dez. de 2010.

SALAMI, M. A constituição da profissionalidade docente e a inovação pedagógica na educação básica. Dissertação (Mestrado em Educação) – Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-graduação, Uiversidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopoldo, 122f., 2014. Disponível em:

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4035. Acesso em: 08 out.

2019.

SANTIAGO, E; NETO, J. B. Formação de professores e prática na perspectiva freireana. Educar em Revista, Curitiba, n. 61, p. 127-141, jul./set. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/er/n61/1984-0411-er-61-00127.pdf. Acesso em: 10 abr.

2019.

SANTOS, B. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2018.

SANTOS, S. C. O processo de ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno: aplicação dos “sete principios para a boa prática na educação de ensino superior”.

Caderno de pesquisa em administração, 08(01), p. 69-82, jan./mar. 2001. SHOR, I; FREIRE, P. Medo e ousadia: O Cotidiano do Professor. Vol. 18. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

SOARES, M. P. O positivismo no Brasil: 200 anos de Augusto Comte (Porto Alegre:

AGE Ltda, 1998.

SOUZA, N. A. Ensino e aprendizagem: faces e interfaces. Londrina: Eduel, 2016.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. ______. Saberes docentes e formação Profissional. 6 ed. Petrópolis RJ: Vozes, 2006.

TELLO, C; ENS, R. T; SANDINI, S. P. Como a teoria das representações sociais pode contribuir para os estudos em políticas docentes?. Revista de educação – Educare – XIII Congresso Nacional de Educação, p. 14384-14396, 2017.

TRIVIÑOS, A. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2008.

TRO. Plano do curso técnico em eletrônica. IFSul-Pelotas. 2001. Disponível em: http://intranet.ifsul.edu.br/catalogo/curso/90. Acesso em: 16 ago. 2019.

VALENTE, J. A. (Org.). Diferentes abordagens de Educação a Distância. Campinas:

NIED – UNICAMP, 2001.

VILAÇA, L. Dentro e Fora da Caixa: Tenha uma Mente 4.0. Rio de Janeiro: IBEC – Instituto Brasileiro de Estudos da Complexidade, 2019.

XAVIER, R. T. A utilização “construcionista” de computadores buscando o desenvolvimento da cooperação, da autonomia e da autoestima. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 95f. 2000.

YIN, R. K. Estudo de Caso – Planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre:

Bookmann, 2001.

ZIMAN, J. Conhecimento público. Itatiaia-São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1979.